La masacre de la que no hay registro

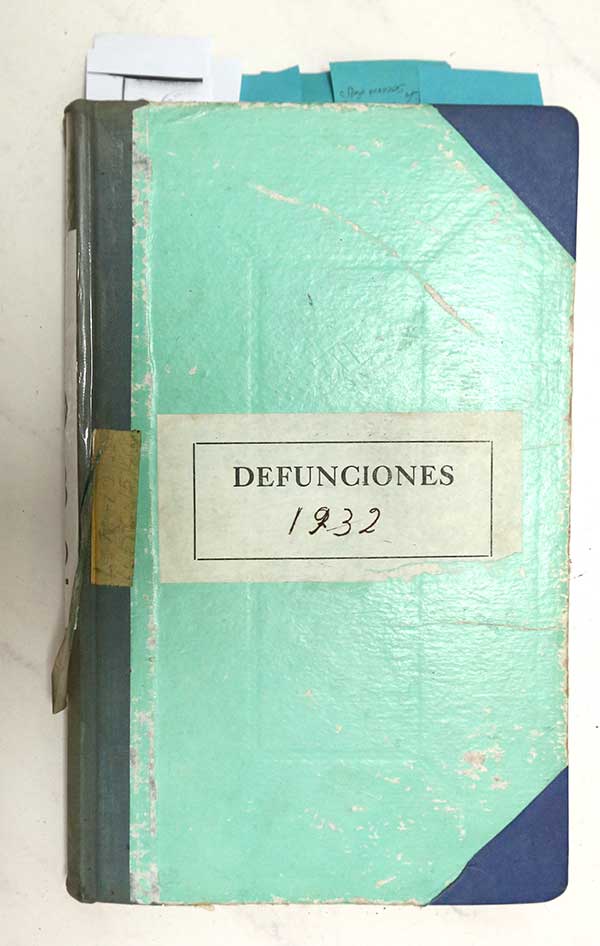

En la Alcaldía de Izalco, entre un poco de polvo, cajas y estantes tupidos de documentos hay dos libros que cuentan de forma muy discreta la matanza de indígena de 1932. El encargado del archivo municipal los reconoce como un tesoro e intenta cuidarlos de la manera que puede y con los pocos recursos que tiene. Han pasado 85 años desde la masacre y estos documentos son más una muestra del enorme subregistro y de la discriminación que rodearon a uno de los acontecimientos que más marcó la historia salvadoreña.

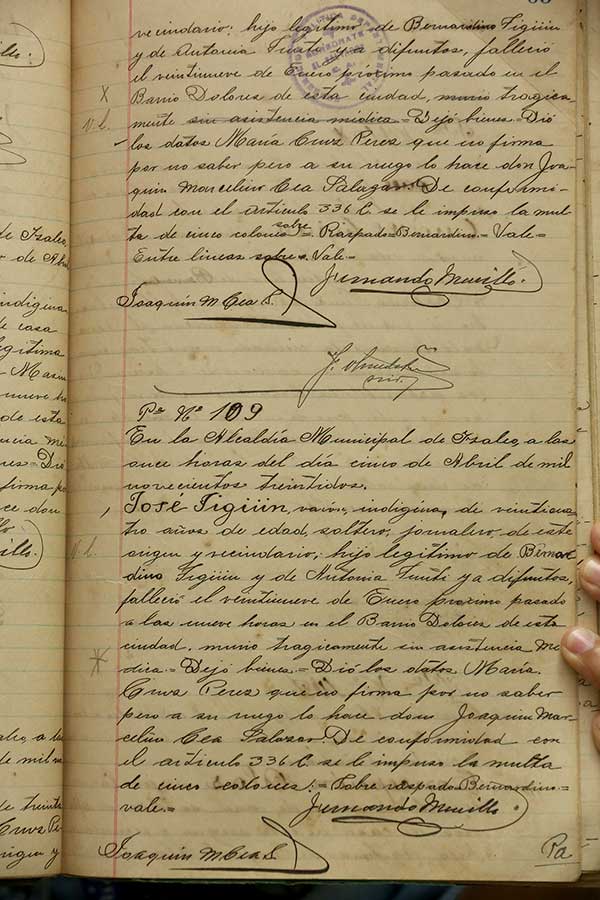

A María Cruz Pérez le mataron a tres de sus familiares entre enero y febrero de 1932. Tuvo que esperar dos meses, hasta que el martes 5 de abril de ese año, a las 11 de la mañana, llegó a la Alcaldía de Izalco a decir algo que nadie más se había atrevido a declarar ante las autoridades locales. Dio los datos para crear el acta de defunción de su esposo Felipe Tiguin y de sus cuñados José y Andrés, muertos en medio de la persecución indígena. Los tres eran jornaleros.

de la Alcaldía de Izalco son el de las actas de defunciones y

el de las actas municipales, ambos de 1932.

“Felipe Tiguin, varón indígena de 30 años de edad falleció el 29 de enero pasado en el barrio Dolores de esta ciudad, murió trágicamente sin asistencia médica”, reza una de las actas. María Cruz Pérez declaró, pero no firmó ninguna acta. No sabía leer ni escribir.

Los tres parientes de María Cruz Pérez fueron los primeros indígenas cuyas muertes trágicas se registraron en la Alcaldía de Izalco. Fueron de los pocos indígenas asesinados de ese municipio de los cuales quedó constancia. Ninguno de los empleados actuales de la alcaldía se explica cómo, en unos tiempos en los que se perseguía a los indígenas hasta la muerte, esa mujer se atrevió para romper el anonimato oficial en el que habían quedado esos difuntos y pedir que sus nombres y fechas de muerte quedaran por escrito.

Estos datos están en el libro de actas de defunciones de 1932 que resguarda el archivo de la Alcaldía Municipal de Izalco hasta el día de hoy. Además de ese libro remendado y manchado, que tiene páginas llenas de cinta adhesiva, hay también otros documentos que dan cuenta de la masacre.

Las condiciones del archivo no son las más favorables ni ayudan a preservar sus documentos. A pesar de que estos dan cuenta del inicio del Martinato, de la crisis étnica de El Salvador y del accionar de un presidente derrocado, la documentación se mantiene en un espacio que no cumple con las recomendaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Esos archivos dan pistas sobre el calibre de la masacre indígena en Izalco y de cómo la municipalidad de hace 85 años se encargó de sepultar no solo cadáveres, sino las oportunidades de una raza entera.

Los muertos oficiales de 1932

a tramitar tras la muerte violenta de tres de sus familiares,

en el Izalco de 1932.

El libro de actas de defunciones izalqueñas de 1932 recoge que ese año en el municipio murieron 439 personas por diferentes causas. Solo 24 de esas muertes, de acuerdo con el registro, fueron violentas. La documentación local dice que la mayoría de personas fallecieron a causa de enfermedades como fiebre, indigestión, paludismo, bronquitis, lombrices y cólicos en el estómago. Investigaciones posteriores demuestran que esa versión oficial es una manipulación de la historia y la negación de un genocidio.

La alcaldía izalqueña cerró enero con actas de defunción de 34 personas. Eso a pesar de que en ese mes las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres, según historiadores. De los 34 fallecidos que la comuna contabilizó al cierre del mes, solo se escribió de la muerte violenta de una persona.

“Salvador Angulo, varón ladino de 17 años de edad, soltero, panadero, falleció el 11 del corriente a las diez horas a consecuencia de una lesión que se causó con arma de fuego en la sien derecha”, se lee en el acta número 13.

“Dependiendo de quién haga el cálculo, la cifra de víctimas de la represión oscila entre 5,000 y 35,000”, escribió el investigador Héctor Lindo en la revista Historia (enero-diciembre 2004). Algo se tiene claro: los asesinatos sobrepasaron el millar de personas en las poblaciones de Tacuba, Ahuachapán, Sonzacate, Juayúa, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonsonate, Colón e Izalco.

La historia de la masacre de miles de indígenas comenzó la medianoche del 22 de enero, cuando cientos de jornaleros (en su mayoría indígenas) se armaron con machetes y se abalanzaron contra haciendas de terratenientes y cuarteles al occidente del país. La insurrección campesina, harta de las profundas desigualdades económicas, demandaba mayor acceso a la tierra.

La respuesta del presidente Maximiliano Hernández Martínez fue brutal. Para someter a los rebeldes, ordenó asesinar a todo aquel que pareciera indígena. “Uno de los peores casos de represión estatal en la historia moderna de América Latina”, llama a este suceso el investigador Erik Ching.

Por dicha represión, que se extendió semanas después del asalto a cuarteles, es que nadie en la Alcaldía de Izalco puede explicar cómo esa mujer, María Cruz Pérez, tuvo el valor de declarar la muerte de su esposo y cuñados en abril del mismo año.

El libro de defunciones de 1932 de Izalco permite establecer la existencia de un subregistro de asesinados. Las actas sostienen que en el transcurso de todo ese año, solo 24 personas murieron de forma violenta en este municipio. Al menos 21 de esas muertes sucedieron a finales de enero e inicios de febrero. No es casualidad que la mayoría de muertes violentas coincidan en fecha. Ese fue el periodo en el que se ha documentado la persecución contra los indígenas. De esos 21 difuntos, solo cuatro eran ladinos.

Para entonces en la alcaldía se hacía un consolidado de muertes al final de cada mes. Con caligrafía de carta se escribía en una columna las causas del deceso de los fallecidos. A partir de la declaración de María Cruz Pérez, ese año se agregó otra categoría entre las causas de muertes. De un listado de padecimientos como paludismo, bronquitis e indigestión, otra palabra salta a la vista: “trágica”.

Esa palabra, según Benjamín Arucha, el encargado actual del archivo de la comuna, sirvió para identificar a los asesinados por sospechas de ser comunistas. Para él, la prueba es que ese término se ocupó en documentación oficial como la causa de muerte de uno de los líderes del levantamiento campesino: Feliciano Ama.

Ama era un jornalero. Se casó con la hija del cacique Patricio Shupan y de él heredó su influencia en la comunidad indígena. Su acta de defunción dice que fue ahorcado en público el 28 de enero y la tradición oral registra que su cadáver se dejó colgado varios días para que sirviera como advertencia. Nadie más debía rebelarse si no quería terminar de esa forma. Y a pesar de que la mayoría del pueblo sabía que esa persona estaba muerta, el primero de junio de 1932, Josefa Shupan, la hija del antiguo cacique, llegó a las 8 de la mañana a la alcaldía para crear el acta de defunción de su esposo.

El acta de defunción de Ama se encuentra en una página amarillenta y marcada con un post-it azul que alguien pegó para encontrar el escrito más rápidamente. Ahí se lee “José Feliciano Ama, varón indígena de 55 años de edad, casado con Josefa Shupan, sobreviviente de este origen y vecindario, jornalero, originario y vecino de esta ciudad, murió el 28 de enero del corriente año trágicamente a las 15 horas en el barrio Asunción de esta misma”.

Ochenta y cinco años después, frente a estas páginas históricas, el encargado del archivo de Izalco y guardián de estos documentos afirma que conoce a algunos descendientes de los indígenas que aparecen en ese libro por haber tenido una “muerte trágica”. Después de revisar los archivos, hace un comentario sarcástico, una denuncia tímida: “La palabra trágica es común y es raro que tanta gente se haya muerto trágicamente”.

El archivo, patrimonio de la Alcaldía de Izalco

dejar registro escrito de lo que sucedió a finales de enero de 1932.

Benjamín Arucha es un hombre pequeño y moreno. Dice que estudió hasta bachillerato, luego trabajó como administrador en el mercado municipal y ahora se encarga de clasificar, restaurar, ordenar y resguardar el archivo de Izalco. Es de apellido, rasgos y familia indígena. Entre miles de libros, encontró en 2003 la documentación oficial del intento estatal por hacer que personas como él desaparecieran hace 85 años.

Por eso no pudo evitar sorprenderse cuando se topó con agradecimientos oficiales de Izalco hacia el dictador Maximiliano Hernández Martínez, “por el oportuno envío de las tropas a esta ciudad cuando se encontraba en poder de los bandoleros comunistas”.

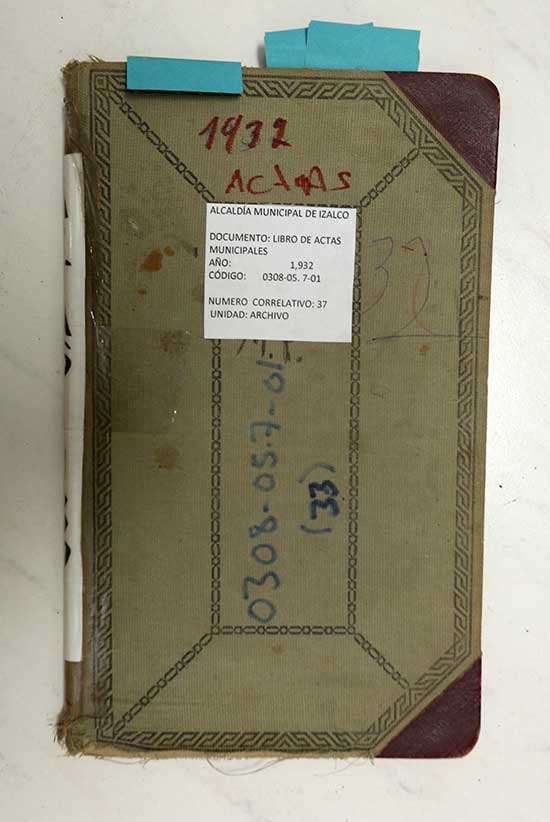

Los dos libros más preciados de Benjamín que pertenecen al archivo izalqueño son el de acta de defunciones de 1932 y las actas municipales de ese mismo año. Dice que, entre sus ocupaciones, a veces saca tiempo para sacudir el polvo que se posa sobre esos documentos con el paso de los meses. El valor que les da a los archivos no es en vano o por capricho. De acuerdo con el historiador Roberto Turcios, registros como estos sirven para construir la memoria de un país.

“Además de ayudar a construir la memoria histórica, son fundamentales para las investigaciones históricas”, dice. Turcios opina que esta clase de archivos constituyen una “huella de lo que pasó, pero no hay información fidedigna. Hay, clarisímamente, un subregistro”, explica.

El investigador Óscar Meléndez es uno de los autores que más ha investigado ese subregistro. Él se dio a la tarea de revisar el “Anuario Estadístico” de los años en los que el general Hernández Martínez gobernó y encontró que, según las cifras estatales, en 1932 solo 1,081 ciudadanos fallecieron por muerte violenta.

“Un análisis acucioso de las estadísticas gubernamentales podría llevar a concluir que no fueron exactas o que fueron parcializadas, debido a que, por ejemplo, hacia 1932 no se contabilizan las muertes causadas durante la matanza; las que en las últimas investigaciones se cuentan por varios miles”, escribió el autor en su investigación “Homicidio, justicia y práctica durante el Martinato”, de la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte.

Los dos libros que Benjamín considera joyas históricas no se encuentran en el archivo central de la alcaldía izalqueña. “A partir de 2003 empecé a leer estos archivos y les he guardado el interés –cuenta– los he guardado por un lado y por el otro, porque la gente los trata mal”.

El maltrato se observa en las páginas rotas con bordes doblados y las pastas deshilachadas. Estas actas son más que meros registros. Son los únicos documentos oficiales de Izalco que dan cuenta de una de las masacres más grandes del occidente de El Salvador. Ayudan a explicar por qué la comunidad indígena de hoy vive marginada, despojada de tierras, costumbres y hasta de su propia historia.

“El acta de defunción de Feliciano Ama no la he visto, para serle sincera”, confiesa Betty Pérez, la coordinadora nacional del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Ese consejo fue creado en 1992 y agrupa a 23 organizaciones de pueblos originarios. Betty Pérez tiene cinco años de ser su coordinadora nacional y afirma que no conoce “muchos documentos oficiales” sobre la matanza de 1932. Por décadas las organizaciones indígenas, comenta Pérez, se han dedicado a entrevistar a sus ancianos para poder reconstruir su propia memoria.

Esos libros históricos que podrían ayudar en la reconstrucción de memoria se guardan en espacios separados. El encargado del archivo llegó a la conclusión de que el cuarto del archivo central no era lo suficientemente grande para toda la documentación de la comuna y se realizaron algunas mudanzas.

El libro de actas de defunciones se resguarda en la oficina de registro del Estado Familiar de la alcaldía. Ese es un cuarto que tiene estantes rozando una pared lateral en los que se mantienen las actas de nacimiento y defunciones de miles de personas. Ese cuarto está abierto al público, pues ahí algunos funcionarios tienen sus escritorios y atienden a usuarios. Ahí, como si fuera un nombre más, se encuentra el acta de defunción de Feliciano Ama, quien se convirtió en insignia de la lucha campesina.

El otro libro que más valora Benjamín –el de actas municipales en el que la alcaldía le agradeció al presidente Hernández Martínez por haber mandado a sus tropas a matar indígenas– se resguarda en una casa anexa a las oficinas centrales de la alcaldía. Al fondo de esa casa hay un cuarto de 19 metros cuadrados. Ahí se le autorizó a Benjamín para trasladar algunos documentos. A pesar de tener estantería nueva, es un “área que no es correcta ni cumple los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero ya no tengo la saturación de documentos”, explica el encargado.

En este anexo Benjamín ha colocado actas del siglo XIX que él mismo ha intentado restaurar. Las portadas y contraportadas de algunos libros son cajas de cartón que ha recortado y añadido a las páginas en una especie de empastado artesanal.

Esta es una ciudad donde lo frágiles que pueden ser los libros en los que se esconde la historia se pone en evidencia. A finales de diciembre del año pasado y antes de hacer la mudanza de cientos de libros hacia este cuarto, Benjamín empezó a ordenar los documentos del archivo central según unos lineamientos que el IAIP le brindó. Tuvo que reclasificar algunas cosas y mover algunos muebles del archivo central de la alcaldía.

El 22 de diciembre él fue a pasar consulta al Seguro Social. Cuando volvió a su archivo, se encontró con una sorpresa. Calcula que eso de las 10 de la mañana, a un estante se le “dobló una pata” y cayó sobre otro. Con el otro mueble pasó igual y el archivo “se vino todo abajo como si era juego de dominó. Todo, todo cayó en el suelo”. Pero, cuando se le pregunta si estos libros de 1932, los que cuentan la historia de una herida profunda, también terminaron en el suelo, él asegura que no. Que estos documentos estaban en un estante al fondo que, como la comunidad indígena, resistió ante la debacle.

La alcaldía le agradece al dictador y sepulta al indígena

El lunes 25 de enero de 1932, el consejo municipal de Izalco (llamado entonces corporación municipal) se reunió y nombró un alcalde transitorio. Diversos investigadores han calculado que en el levantamiento indígena los campesinos mataron entre 50 y 100 personas. El alcalde de Izalco, Miguel Call, fue uno de los asesinados. Su acta de defunción dice que tenía 37 años, era hijo de un español y murió por “lesiones sin asistencia médica” el 23 de enero de 1932.

El lunes, la ciudad llevaba dos días sin líder en la comuna. A pesar de que fue la primera reunión extraordinaria de la alcaldía que se sostuvo tras el levantamiento campesino, este tema fue omitido y solo se mencionaron por escrito “los acontecimientos ocurridos”.

“Con motivo de los acontecimientos ocurridos en esta ciudad y habiendo muerto trágicamente el señor alcalde propietario don Miguel Call, (se) acuerda: depositar la alcaldía en el regidor primero don Juan Rivera Menéndez”, se puede leer en el acta. Las investigaciones posteriores dictan que en esa fecha la cacería contra miles de indígenas ya había comenzado. Pero ese día la alcaldía nombró a una comisión formada por tres personas solo “para que pase a la casa de la familia doliente (alcalde) a hacerle presente nuestro profundo pesar”.

La información se lee en el libro de actas municipales de Izalco, un libro con pasta verde oscuro y sucio con bordes dañados por el uso y paso del tiempo. Algunas de sus páginas están subrayadas con lápiz y la portada está manchada con plumón azul y rojo. Este libro habla de la crueldad con la que la esfera ladina y poderosa de la ciudad interpretó la matanza.

El levantamiento tuvo un efecto adverso al que se planteaba. En lugar de más libertades, la alcaldía estableció medidas severas contra los indígenas. El 3 de febrero la municipalidad acordó un reglamento de aguas para regar las tierras del municipio en el marco de su “deber primordial de velar por los intereses del conglomerado social”.

Los indígenas fueron vistos como un obstáculo para fomentar la agricultura. De acuerdo con esta acta, la agricultura experimentaba problemas por estar “tropezando con muchas dificultades en los riegos de terrenos que han permanecido en poder de la clase indígena, quienes siempre han puesto obstáculos injustificables al elemento ladino que se dedica a la siembra de cereales en la estación seca”.

El nuevo reglamento de aguas estableció cuánto se debía pagar por el agua recibida e hizo una aclaración: La “municipalidad (…) acuerda que desde esta fecha en adelante quedará el servicio de las aguas de riego de terrenos a cargo de esta corporación, no reconociendo ningún derecho que los indígenas pretendan tener por no estar reglamentado conforme a la ley”.

A partir de estos documentos es posible establecer que no solo la vida de los indígenas fue arrebatada. Los documentos hablan del despojo de vida y agua para la clase indígena. Pero eso no les fue suficiente. Una semana había pasado desde el levantamiento campesino cuando las autoridades municipales, según registros, decidieron que intentarían arrebatarle las imágenes de santos a las cofradías de los indígenas.

“Siendo muchas las cofradías de imágenes entre la clase indígena que acaparados por ellos mismos hacen sus grandes reuniones (…) se ha tomado de la determinación siguiente: que se pida autorización del señor gobernador político departamental para recoger todas las imágenes existentes entre los indígenas para colocarlas en el templo. En la actualidad las imágenes siguen como patrimonio en las familias indígenas. Es herencia y forma de organización de un pasado que intentó ser anulado.

El 6 de febrero de 1932, los integrantes de la corporación municipal de Izalco no se preocuparon por contar los cadáveres que quedaron en el pueblo o relatar cómo campesinos que no tuvieron nada que ver en la revuelta rebelde fueron asesinados. Ese día, la corporación se reunió para felicitar “al señor presidente constitucional de la república general don Maximiliano Hernández Martínez por el justo y merecido reconocimiento que la honorable Asamblea Nacional Legislativa ha hecho de su gobierno que él dignamente preside y al mismo tiempo le ofrecemos nuestra adhesión y simpatía”.

Maximiliano Hernández Martínez gobernó el país durante 13 años y llegó a la presidencia tras un golpe de Estado. Izalco se preocupó por dejar constancia de su apoyo a la presidencia.

Así, la adhesión de las autoridades locales hacia el presidente se puso en evidencia en otro párrafo de la misma acta: “Esta corporación en nombre del mismo pueblo izalqueño y el suyo propio rinde sus más expresivos agradecimientos al señor presidente constitucional de la república general don Maximiliano Hernández Martínez por el oportuno envío de las tropas a esta ciudad cuando se encontraba en poder de los bandoleros comunistas que estaban en su obra destructora sembrando el terror en toda forma entre la gente honrada y pacífica de la ciudad. Dichas tropas al mando de sus dignos jefes oficiales procedieron con mucho tino para recuperar la plaza y no tardaron mucho tiempo en lograrlo sin tener que lamentar ni una baja y de no haber procedido así con tanto tino y valentía a esta hora la ciudad entera hubiera perecido bajo el terror de las hordas comunistas”.

Las actas municipales cuentan la historia de los ladinos, pero omiten mencionar la cantidad de bajas de los indígenas o de los que fueron calificados como comunistas. En su libro “Democracias y tiranías del Caribe en 1940”, el periodista de la revista Time, William Kerhn, quien cubrió el conflicto político de El Salvador en la década de los cuarenta, menciona una entrevista al general Hernández Martínez en la que el mandatario “insistió en que el ejército había matado solamente dos mil campesinos”.

almacenar los documentos para poder mantenerlos en buen estado por más

tiempo, pero la alcaldía no cuenta con suficientes recursos

para adquirir lo necesario.

Las recomendaciones del IAIP se estrellan en la realidad

“El nivel de avance de la gestión documental y de la protección de documentos en este municipio no es sobresaliente. Las condiciones del archivo no son las más favorables”, sostiene René Valiente, jefe de la Unidad de Fiscalización del IAIP.

Al igual que el historiador Turcios, el funcionario del IAIP sostiene que la importancia de estas páginas radica en que son un insumo para investigar “las reacciones de la época y ver cuáles fueron las condiciones previas a lo sucedido en 1932”. Además, sirven para entender “uno de los hechos históricos más relevantes después de la época colonial, un capítulo que no ha sido cerrado”.

En el plano de lo ideal, la municipalidad de Izalco debería tener control sobre la ventilación de su archivo, la humedad del aire, la iluminación y control de la temperatura para evitar que los documentos se desgasten más. Sin embargo, las recomendaciones del instituto chocan con la realidad presupuestaria de la alcaldía, en la que ningún salón tiene la tecnología necesaria para poder asegurarlos de manera ejemplar.

Las recomendaciones del instituto no abarcan solo lo que debe hacerse para preservar documentos históricos, también dan una guía sobre cómo deben crearse los nuevos documentos de la alcaldía para que resistan el paso del tiempo.

El 9 de junio, Día Internacional del Archivo, el IAIP le entregó a una comitiva de la alcaldía una caja que contiene ejemplos del material con el que deben crear sus documentos. De acuerdo con el instituto, la papelería oficial de las alcaldías debe crearse en hojas libres de ácido en lugar de papel bond.

La caja también incluye una muestra de varios clips y fasteners de plástico que podrían usarse para descartar los metálicos. Estos materiales terminan oxidándose y manchando las páginas. Benjamín duda de la posibilidad de poner en marcha el uso de estos insumos porque implica un mayor gasto. “Esto es más caro. Está difícil porque en algunas jefaturas hay quejas de que no hay presupuesto y no le dan importancia a esto también. Solo hemos hecho un poquito de lo que está sugerido”, explica.

cinta adhesiva. No hay, ni en esta alcaldía ni en el país, un esfuerzo

integral por mantener en buenas condiciones los documentos históricos.

Tras unas visitas a las municipalidades, el IAIP dará a finales de este mes una calificación a los archivos de algunas alcaldías. A partir de ahí emitirá más recomendaciones y una hoja de ruta para el resguardo de los documentos. Pero, al final, reconoce René Valiente, el instituto solo tiene un programa de acompañamiento y el cuido de los documentos “requiere, sin duda, de la voluntad política de parte de la municipalidad”.

El problema de bajos presupuestos para la gestión de archivos no sucede solo en alcaldías y pueblos pequeños. Ocurre en el mismo Archivo General de la Nación. José Amaya, técnico restaurador de documentos históricos, explica desde el Palacio Nacional de San Salvador que varias veces en su trabajo, en lugar de usar un papel japonés especial para pegar hojas que se han roto en documentos oficiales, se han ocupado tiras de papel “de pupusería”. Luego, Amaya muestra unas hojas de ese papel semitransparente que ocupa para unir pedazos de páginas rotas o rasgadas. En Izalco, eso se resuelve con cinta adhesiva.

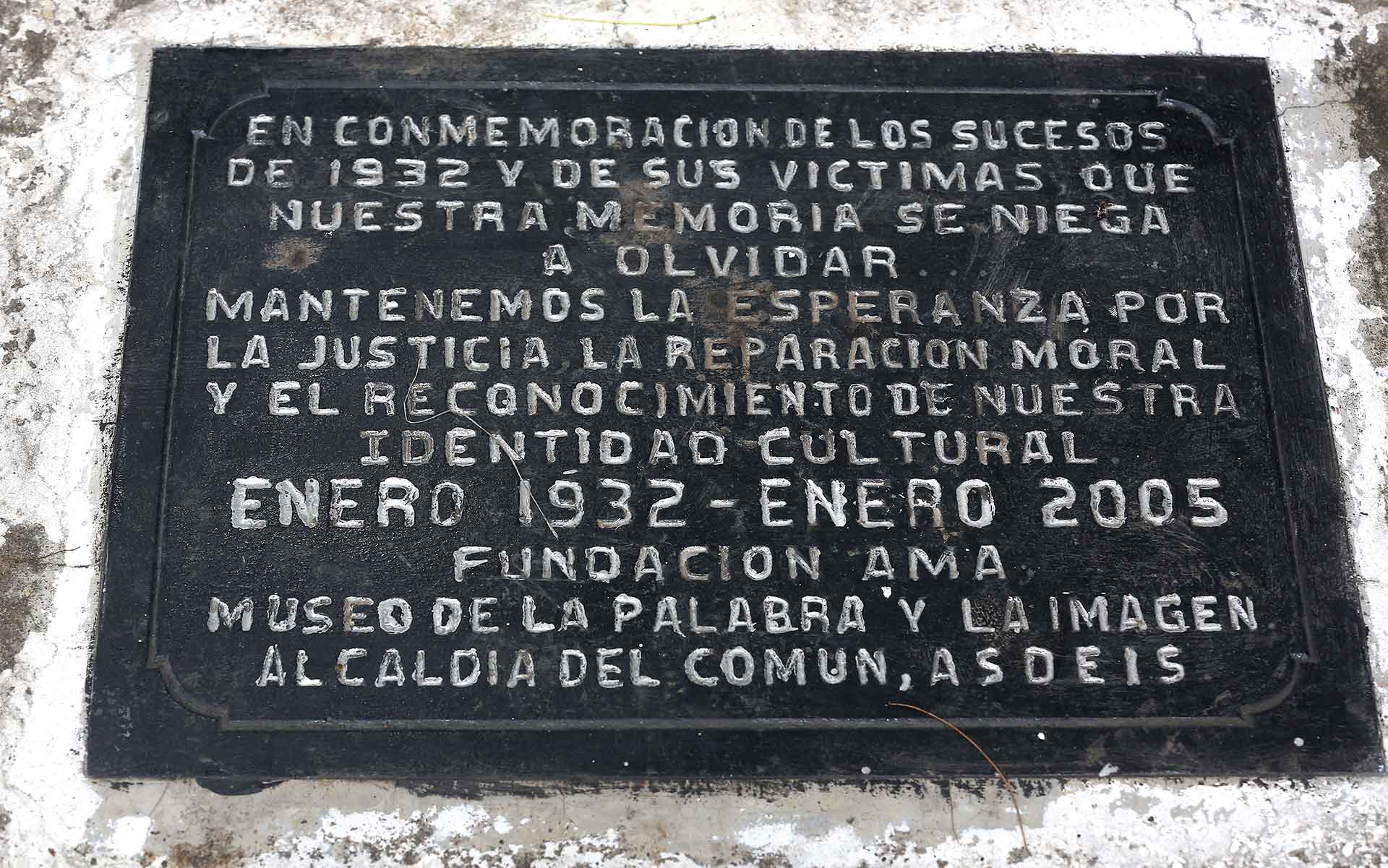

se hacen los actos de conmemoración de la masacre.

Se ha identificado la zona con esta placa y una gruta.

85 años después de la masacre indígena, otra mujer que no sabe leer –como la primera en declarar la muerte de sus parientes indígenas en 1932– llega este lunes de junio la alcaldía.

Con una voz sobresaltada y oraciones que parecen nunca acabar, la mujer de 40 años le cuenta al encargado del archivo que su mamá no tiene documentos y está enferma de gravedad. Está preocupada porque tiene una sospecha: teme ir a la cárcel cuando su madre muera. La historia de la mujer se detiene en una pregunta:

—¿Va que no es cierto que lo meten preso a uno si no se saca el acta de defunción?– pregunta con semblante serio.

—No– responde Benjamín Arucha.

—Vaya– dice, ya tranquila, la mujer y luego sonríe, casi avergonzada– ¡y la gente que le mete miedo a uno!

Benjamín le explica a la mujer que no tener la partida de nacimiento o el Documento Único de Identidad de su madre no es una falta grave y que, si su mamá muere, de todas maneras tendrán que enterrarla en el cementerio municipal y resolverán el papeleo para crear el acta de defunción. Hay algunas preocupaciones que no tienen caducidad.

Después de atender a la mujer, Benjamín parece contrariado por su pueblo. Habla de lo poco que conocen los habitantes de este municipio sobre los acontecimientos que mancharon de sangre sus calles principales. “Me da cólera –dice sobresaltado–, los izalqueños no nos interesamos por nuestra historia”. Mientras habla, pone cara seria y da golpes sobre la mesa con su mano izquierda y derecha en una coreografía improvisada por la indignación.

El etnocidio comandado por Maximiliano Hernández Martínez logró su cometido en el occidente del país. En 1930, Izalco tenía 19 mil habitantes. Dos mil sabían leer y 17 mil eran analfabetas. Era una de las zonas del país con mayor presencia indígena y donde la figura del cacique estaba acompañada de poder. En 2007, el municipio contaba con 79,959 habitantes y el rechazo a lo indígena se asimiló de tal manera que, en el último censo poblacional, solo 154 izalqueños se identificaron a sí mismos como nahua-pipiles.

En “Historia Mínima”, un libro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, se asegura que “no existe manera de determinar el número de personas muertas (en la masacre del 32). Nadie hizo cuenta y los archivos no dicen nada al respecto”. No obstante, los archivos de la Alcaldía de Izalco sí hablan sobre la frialdad con la que se documentó un hecho que intentó sepultar la identidad originaria de todo un pueblo.