La soledad de los errantes

La soledad de los errantes recoge una serie de relatos cortos basados en historias de personas que han sido víctimas de desplazamiento interno en El Salvador. Se escribió en el marco del proyecto Asistencia humanitaria para niños, niñas y adolescentes y sus familias afectadas por otras formas de violencia en El Salvador, ejecutado por Fundación Educo y Plan Internacional con el Financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El libro surge de un asocio entre el colectivo literario La mosca azul y Fundación Educo, quienes buscaron mostrar el impacto de la violencia social y el desplazamiento interno forzado del que son víctimas las niñas, niños, adolescentes y sus familias. El libro fue escrito por Derlin De León, Jannette Cruz, Hugo Sánchez y Óscar González. Está compuesto por 14 relatos breves que retoman elementos de testimonios de víctimas; cada relato cuenta con elementos particulares de las historias reales en las que los autores se enfocaron para dar vida al libro.

Los miro siempre

Hace dos meses que solo me atrevo a salir en la madrugada. Me vengo al guanacaste a tomarme el café. Desde esta loma puedo ver todo y a todos. Nadie me mira a mí.

Allá abajo se van prendiendo como estrellas, una a una, las casas del cantón. Oigo latir a los perros a lo lejos y comienza a pasar la gente por el camino de tierra. Van para la milpa o al ingenio. Allá va también mi papá.

Ya casi no extraño las cosas que hacía antes, ni la cancha, ni los ensayos del grupo de música. Lo que sí quisiera es arriar las vacas en el terreno del peñón, donde vive mi hermana. Por ahí también vive la Silvita, la cipota de los camanances.

Mi papá sigue buscando adónde irnos. Toda la gente cree que ya me fui, pero yo vivo encerrado. En las noches no puedo pegar el ojo, me pasa siempre, estoy en la cama, vuelta y vuelta, y de día paso pegado a la ventana y a la tele: miro noticias y películas casi sin volumen, abro un poquito la cortina y los miro a ellos en este guanacaste que está a cincuenta varas de mi casa. Siempre están con los teléfonos, fumando, mirando hacia el camino de tierra. Aquí les gusta estar.

Yo los miro siempre desde la ventana, los prime-ros llegan a las seis de la mañana. Los últimos se van ya noche, como a las once, pasan por el solar de mi casa, silbando.

En este cantón amanece bonito. Antes no me fijaba. Ahora me gusta mirar cómo se va llenando el cielo de fuego y de azul. Salen de las cocinas chorros de humo y poco a poco va cayendo el día en los tejares.

«Andá a traerme un paquete al punto de buses», me decían siempre que me los encontraba. Pero yo no iba.

«Prestame el caballo», me decían. Pero no se los daba, y me iba pasando en medio de todos, agachando la cabeza.

A mis primos y a mis amigos también les gustaba pasar en este guanacaste, siempre correteábamos por aquí, porque las ramas son bajitas y frondosas, y la sombra se queda quieta todo el día. Pero algunos de ellos se tuvieron que ir, otros se brincaron. Después quedó silencio por estos lados.

Para el terreno del peñón iba yo el día en que me salió el Chino, con otros varios que andaba siempre. «Si te vuelvo a encontrar te morís, hijueputa», me dijo. Yo le iba a echar carrera al caballo cuando me bajaron. Solo de eso me acuerdo, después ya estaba en la casa con la cara hinchada, como berenjena.

Ya está aclarando. Allá abajo, por la vereda del molino, viene asomando el primero.

***

Nadie los vio llegar Llueve ceniza.

Los cañales cercanos a la casa de Rosa arden y las fibras calcinadas caen por todo el valle. El viento las mece como plumas. La mujer se limpia la cara con una manta y aprovecha para taparse la nariz, quiere descansar del tufo a muerto que le llega de la boca del hombre.

Al notar que ella se incomoda por su aliento, el visitante le regala una sonrisa amplia. Tiene la boca llena de coronas de oro y de una masa amarilla. Quiere convencerla de que le alquile la casa y el terreno en el que ella habita con su familia.

—Perdone, señor, pero esto me lo dejó mi abuelo y va a ser de mis cipotes cuando me muera. No necesitamos más. No nos queremos ir al pueblo ni a la capital —dice la mujer.

El hombre le cuenta que las demás familias del caserío han aceptado la misma oferta que le está haciendo, que algunas al inicio se negaron, pero finalmente se fueron.

Un olor a carne y a pelo quemado se mezcla con la pudrición de la boca del hombre. Rosa hace otra mueca de malestar, le da de mamar a la niña que carga en brazos, no quiere que sienta el tufo, piensa que podría enfermarla.

El marido de Rosa y sus otros dos hijos asoman por la vereda. Se ven agotados.

—¿No le dan lástima? con lo que le ofrezco ya no van a tener que andar así. Pero quizá despuesito cambie de opinión, madre. Voy a pasar otro día. Platique con su marido. Mire cómo viene el pobre —añade el hombre de la boca maloliente. Arranca su motocicleta y se va. Varios metros adelante lo comienza a seguir otra motocicleta, estuvo ahí desde el principio y Rosa no se dio cuenta.

La mujer sabe que algunos de sus vecinos se han ido. Nadie dijo nada, todos dejaron las casas de noche. Están solos.

Rosa entra, pone a su hija en la hamaca, la pequeña llora un rato, luego se duerme. La madre se apresura a servir la comida.

—Quieren que alquilemos la casa y el terreno. Pero ofrecen una nadita, Martín. El hombre ese me dijo que van a meter unos cultivos nuevos aquí y que las otras familias ya aceptaron. ¿Vos qué decís, viejo, nos vamos? —pregunta Rosa desde la hornilla.

Afuera el humo sube cada vez más negro.

***

Los cañales ardieron toda la noche.

La niña no ha dormido desde las tres de la madrugada, Rosa no cesa en sus intentos por hacerla sentir mejor. Le pasa un huevo indio, la baña con agua de hierba del susto, quema basura de cuatro esquinas en una cacerola atrás de la casa, cree que puede controlar el mal antes de tener que ir a la clínica.

El ruido de unos pasos por la vereda que baja de la loma la asusta. La sorpresa se convierte en temor cuando mira al hombre de la boca de oro cerca de ella.

—¡No ande haciendo eso! Nadie le dio permiso para meterse —recrimina Rosa casi a gritos, se agita. Nota que el hombre trae un revólver a la cintura, viene más sucio que la primera vez, parece que ha dormido en el monte.

—Andaba aquí nomasito, seño, y quise venir a verla. ¿Qué pasó, ya decidieron? mire que mucho tiempo no le voy mantener la oferta.

José, el hijo mayor de la familia, escucha a su madre, se levanta y va hasta la parte de atrás. Lleva su corvo.

—Rosita, necesitamos una respuesta. Si quiere vengo mañana a esta hora y le adelanto el camión para que vayan subiendo sus cosas.

El joven acelera el paso —Mire, a huevo que le estamos dando un buen trato, hasta mucho tiempo se han tardado. No detenga el progreso, que si no el progreso se los va a tragar.

José se interpone entre Rosa y el invasor.

—Piense en sus hijos, mire que están morros. Acá no van a tener ningún futuro. Por esta que no —se besa los dedos y hace una señal de cruz.

El chico aparta a su madre y encara al visitante, el olor de su boca le da náuseas.

—La onda es que la hemos agarrado al suave con ustedes. Decida ya: se van o se quedan. Los meros jefes son de mecha corta. La otra gente agarró el vacil rápido y se pelaron. Nadie quiere que le den la foto, va.

José empuja al hombre. Empuña con fuerza su corvo. Algo lo enceguece, cae desorientado. El visitante trata de repetir el golpe. Rosa toma el arma de su hijo, dirige la punta al atacante. Tiene miedo. No entiende el cambio, pero reconoce esa forma de hablar. Tiembla.

Unos murmullos llegan desde la vereda, es Martín y su hijo menor. Las voces cada vez se escuchan más fuertes.

—La onda está así: ¡se van a ir sin ni mierda, pero ya! —grita el visitante mientras se marcha.

El fuego avanza. La niña llora.

***

Varios trozos de ocote arden en el piso de la casa. Afuera, el monte en llamas ilumina los cerros.

Rosa guarda la ropa de la niña en una pañalera, acomoda la leche y las medicinas.

Martín y sus hijos ponen lo que pueden en sacos, también preparan un poco de comida para el viaje. No saben adónde irán.

Una luz blanca llena todo. Afuera se estacionan dos automóviles, frente a los focos de los carros se paran cuatro siluetas, traen armas. La familia pone tranca a la puerta, apagan los trozos de madera, callan.

Algo se estrella contra el techo, otro golpe suena en la puerta, uno más en la ventana. Adentro sube el calor. Una luz rojiza comienza a entrar a la casa, el humo inunda todo. El fuego se come el techo, trozos de madera caen, suena un disparo, los animales que resguardan tratan de salir, los gritos de la familia se mezclan con los chillidos de las bestias, suenan más disparos.

Rosa moja un trapo, le tapa la boca a su hija, se arrin-cona. Algo hiere la pierna del hermano menor, sangra. José lo ve, abre una ventana, saca al chico, luego a su madre con la niña.

Los disparos dan una tregua, el fuego no. Una segunda tanda de escopetazos destroza la puerta. Una voz conocida da la orden de seguir.

La familia está afuera, suena una tercera ráfaga: alcanza a José. El padre quiere volver, la madre lo detiene, vio cómo volaron los sesos del joven. Corren hacia el barranco, el hijo menor avanza apoyado en su padre. Los hombres siguen disparando.

Del cielo no les llega ayuda, de la tierra solo el plomo les sopla en el cuello. Entran en una cueva, los pasos no cesan cerca de ellos, tampoco el fuego de las armas.

La penumbra los cobija.

Los pasos paran, los disparos callan.

El adolescente muerde un trapo, su padre le cubre la pierna con su camisa. La niña comienza a llorar.

Rosa le pone el pecho para que se calme, la pequeña no quiere, el miedo también la domina. Los pasos vuelven a sonar cerca, la niña llora más. Rosa le pone nuevamente el pecho, la fuerza. Suena un tiro. La niña se queja, su llanto está ahogado pero sigue haciendo ruido. Rosa también llora, aprieta más la cabeza de su hija contra su pecho. Cree oír a alguien caminar fuera de la cueva, la aprieta aún más. El llanto de la niña cesa, también los pasos, también el plomo. El silencio se queda.

La primera luz del día llega. Rosa sale de la cueva, camina hacia el pueblo con el cuerpo de su hija en brazos.

La ceniza no deja de caer.

***

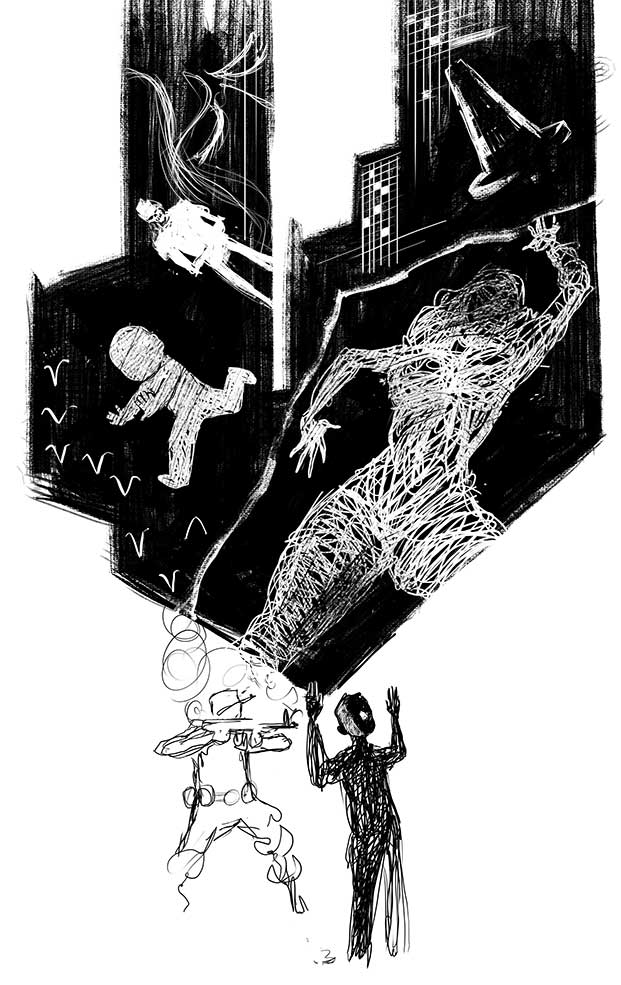

Crucifixión

Me dice que no llore, porque a donde vamos hay un montón de juguetes con los que voy a jugar. Me dice que si quiero un pan, que si me ha dado frío, que si me pasa algo, que por favor me calle, que ya estuvo bueno. Mi abuela me nalguea, para que al menos llore por algo. Mi tía va llorando a la par mía, y lloro porque ella llora.

Un hombre malo llegó a la casa cuando ella me cuidaba y estábamos solos. Él tenía los ojos rojos rojos, como los del Cadejo, y dijo cosas feas mientras me señalaba, y sentí un gran miedo. Mi tía me pidió que me fuera, y yo quería hacerle caso, pero no podía moverme. El hombre agarró a mi tía de las manos y las puso arriba de su cabeza, y ella hacía fuerzas para soltarse, pero la tenía crucificada, y la tiró al suelo, y ella gritó duro para que la ayudaran, pero él le pegó en la cara y luego en las rodillas para ponérsele encima. Yo me acuerdo que seguí quieto porque me había hecho de piedra, pero mi tía empezó a llorar porque le dolía, y el hombre malo le volvió a pegar.

Entonces me fui corriendo, pero no sabía adónde porque las lágrimas solo me dejaban ver bultos por todos lados, y me crucé la calle y seguí corriendo fuer-te, fuerte, hasta que escuché a mi abuela llamarme «¡Luisito!» y me fui a agarrar de ella para que nos sal-vara. Solo alcancé a contarle que el hombre malo le estaba pegando a mi tía, y empezó a correr como yo, pero de regreso a la casa, y la seguí.

Se puso a gritar cuando los halló, pero el hombre malo solo se levantó y se subió el pantalón mientras la miraba, y tenía los ojos rojos, y le dijo que nos iba a matar si le decíamos a alguien, y mi abuela se quedó quieta, y mi tía lloraba.

Él caminó a la puerta, y mi abuela me agarró como con miedo de que me llevara, pero solo me puso la mano en la cabeza y se fue. Sentí que esa mano esta-ba sucia, pero cuando me revisé el pelo vi que no te-nía nada.

Me alegré cuando mi abuela me contó que al hombre lo habían metido preso, por malo, pero después llegaron los amigos de él. Me acuerdo que eran tres y que llevaban pistolas. El más gordo dijo que todo era culpa de ellas, y que más les valía que sacaran a su primo o si no, nos iban a despachar. Así dijo.

Nos vamos, porque mi abuela tiene miedo. Nos vamos, porque a mi tía le duele.

***

Zopes

Donde vivíamos antes me decían «¿Don Gustavo, cómo le va?». Pero de eso ya van seis meses que no lo escucho. Aquí me miran igual que a los chuchos que andan pepenando conmigo… yo me hago el que no los veo y asunto arreglado.

Y pues sí, bien que he de apestar, pero no es por mi gusto. Me encuentro tantas cochinadas en las bolsas que ya ni mi propio tufo siento. A veces me imagino que pedacitos de la pudrición se me meten, y me paso todo el día afligido porque ando cargando adentro el tufo, ¿se figura usted? A veces, en lo que busco botellas y latas, hallo comida que todavía está buena y la guardo para mis hijos. Ayer encontré una muñeca y se la llevé a la niña. Le gustó mucho… pues sí, algo de alegría hay que llevarles, con todo lo que nos ha pasado…

Nos vinimos a la capital porque nos llegaron a decir que ya no nos querían ver. Y no es que uno pueda rezongar. Lo que dicen es y punto. Así que agarramos lo que alcanzamos y pusimos la champa cerca de donde una prima.

Todo lo malo empezó cuando mi muchacho se nos perdió. Él no se metía con nadie, pero ese fue el problema, que dicen que no quiso y pues… Lo fuimos a encontrar en un barranco, casi que en el otro cantón. Viendo a los zopes llegamos a donde estaba.

Él era igualito a mí, hasta el mismo paso teníamos. Hallármelo así, tirado como chucho, como que… y el olor… ¿Podrá usted creer que eso era la único en lo que yo podía pensar cuando lo hallé? El tufo se me había metido, y desde ese día, por más que me sueno la nariz, no tengo cómo sacarlo.

Yo lo ando cargando adentro.

***

Huir

Están solos. A esta hora de la madrugada, sus familias no saben que las ranas los levantaron, que los llevan casi desnudos caminando por veredas, descalzos, con los pulgares atados, con los pantalones abajo para que no corran.

La luz de la luna ilumina sus espaldas, llevan las suelas de las botas tatuadas con lodo y sangre seca. Los culatazos no cesan, sus pasos se acortan, la respiración honda los desnuda aún más, se pueden contar sus costillas.

Los chicos no tenían mucho de vivir en la zona. Llegaron con sus familias escapando de los bichos. Les habían dado dos caminos: colaborar o morirse. Ellos escogieron huir.

El cura de este pueblo les consiguió refugio. La clica no los encontró, pero los soldados no soportaron su juventud, su risa de hiena por las tardes en el parque, su terquedad cuando eran revisados, la resistencia de sus manos al apretarles los dedos enlazados tras la cabeza.

Los tres lamentan en silencio haberse escondido en el gallinero de la parroquia. Pensaron que la lejanía de sus casas y el ruido de los animales serían un buen escudo. La noche anterior durmieron en el cerro, en la copa de los árboles del lado más escabroso, les fue mejor.

Los sonidos de la violencia no alteran la calma de las milpas que cruzan. Los tacuazines corren des-preocupados, los perros ladran siempre a lo lejos. El pequeño universo de golpes e insultos se mueve lentamente, al ritmo de sus pasos. Nadie oye, nadie quiere oír.

Una orden llegó de arriba. Había que liberar la zona de amenazas, limpiarla de bichos, de sus amigos o de cualquiera que se pareciera a ellos. El método era lo de menos, el país estaba amenazado El parque se convirtió poco a poco en zona veda-da, los militares comenzaron a usar gorros navarones, borraron cualquier marca de identificación de sus uniformes. Los cacheos fueron más frecuentes, más violentos. Los chicos buscaron otros espacios para estar, luego casi no podían salir a la calle. Ya eran, sin serlo, la sombra de una amenaza.

Sus lenguas son tejas secas, no hay saliva en ellas, solo la sangre que llena sus bocas rotas. Desconocen su destino. Piensan en correr pero se contienen. Escapar únicamente les daría un motivo más para golpearlos, para jalar el gatillo.

Por un instante creen que eso sería lo mejor. El ruido de las balas en la madrugada no se puede ignorar como a los gritos en la calle, como a la pólvora en las ma-nos, como a los cuerpos en posición de huida, como a las marcas de tortura. Desisten, es una película que vieron ya en este pueblo, el resultado fue el silencio. Nada puede contra la voz que señala a los muertos de terroristas, de agresores del Estado, de enemigos del bien común.

A uno de sus amigos lo sacaron de madrugada. Era un operativo del Ejército. Lo subieron al mismo picap blanco que ahora los escolta. La familia pensó que en la mañana podrían llevarle comida a la bartolina. No estaba allí, tampoco en el cuartel.

Al mediodía les llegó la noticia del joven muerto. Cinco tiros en la espalda, uno en la nuca. Fue en un tiroteo, dijeron los jefes uniformados. Alguien habló de alteración de la escena, de que el arma había sido colocada, de señales de ataduras en las manos, de livideces que no concordaban con la posición del cadáver, de ejecución. Después, nada.

Días antes, el muchacho no se había dejado revisar, los soldados lo sometieron. Sus amigos intentaron ayudarlo, la punta de los fusiles los paró en seco. Las madres llegaron a tiempo, increparon a los militares. Los chicos finalmente se fueron, pero los soldados no olvidaron.

Los jóvenes comenzaron a dormir afuera de las casas tras el crimen. Cada noche buscaban un refugio nuevo, como sus padres en la guerra. Primero fue la iglesia, después la casa comunal, luego el cerro, por último el gallinero.

No escucharon al vehículo acercarse, llegó con las luces apagadas. La puerta no opuso resistencia, varias lámparas les iluminaron el rostro, los cegaron. Los golpes llegaron sin aviso. Nadie escuchó los gritos. Ni un solo hijueputa llegó a los oídos de los vecinos, ni un solo hijueputa quiso ser escuchado. Las gallinas fueron testigos del espanto, también gritaron, luego volvieron a dormir.

Uno de los muchachos cae. Un soldado lo levanta por el cuello, le da un rodillazo en el estómago. El chico se desploma nuevamente, vomita algo oscuro. El militar le pone el pie en el pecho, le orina la cara.

Los bultos en el horizonte comienzan a tomar forma de casas, no reconocen este pueblo, no es el suyo, no es el que les dio refugio. Una luz se prende y apaga a lo lejos, los jóvenes piensan que son los compañeros de los soldados, quieren creer que solo los llevarán a encerrarlos a otro lado, que mañana no estarán en un tiroteo fantasma, que verán a sus padres.

Unos números romanos pintados sobre un muro marcan una frontera, la cruzan. El terror se queda con los chicos.

—Aquí les traemos —grita el soldado al mando. De las sombras se desprenden varias siluetas.

Feria

Han puesto un cono a la par mía. Alguien me arregló los brazos y las piernas y me puso la mantelina en la cara. Soy un cuerpo acostado boca arriba sobre piedras incómodas. Un policía me cuida mientras van por la cinta. Eso le dijeron. «Cuidala». Pero no me mira. Hay gente sentada ahí nomasito, renegando que el bus se tarda. Una muchacha se ríe diciendo que quizá celebré demasiado porque me quedé dormida de tan borracha. Luego se calla. Se escuchan los cuetes y la bulla de la feria. Se distingue la calle solo por las luces de toda esa chorrera de carros que quiere entrar al pueblo. Nadie alcanza a ver el alambre en mi cuello morado. Mi familia no sabe que me dejaron aquí tirada.

***

Cuando se metieron a la casa, nos ordenaron que quitáramos la denuncia y nos fuéramos o nos mataban. Traté de que no me temblara la voz: «Dios no permita, hija, —le dije a la Ana— pero a ese que lo tengan preso por lo que le hizo a la niña». Y no es tanto que yo fuera valiente, la verdad es que no teníamos para dónde irnos. Nos quedamos, pero cerramos las ventanas con pasadores y trancamos la puerta. Ya ni dormía bien por imaginarme todas las formas en que podían matar a la Ana, que es salida y nunca distingue cuándo callarse la boca, y a la Karlita, que Dios sabe por qué le hicieron eso a ella y no a su nana. En la casa vivíamos las tres, nadie más. Cuando las sentía hincarse juntas, a la par de la cama, y pedir que no nos pasara nada, solo me daba la vuelta y me hacía la dormida. Hacía tiempo que se me había acabado la fe, pero no era algo que les pudiera decir.

***

Después de lo de Karlita, a la Ana le tocaba pedir permiso en el trabajo bien seguido, y al final la echaron. En esa misma semana fue que vinieron ellos y nos encerramos. Ayer, viendo que ya nos estábamos quedando sin comida, agarré unas libras de maíz y frijoles que tenía guardados y me puse a hacer unos tamales pisques. Le pedí a la vecina que les contara a los demás en la colonia, pero casi no vendí. Hoy en la mañana oí unos cuetes y me acordé de que había feria. Y cabal es la fecha en que el pueblo rebalsa de gente porque traen música y hacen la procesión. Le dije a Ana que me ayudara a llevar la mesa y los peroles al parque y se regresara. Me puse en una buena esquina. Para cuando se hizo de noche había vendido un montón y estaba bien contenta por eso. Vi a los niños jugar y me dio lástima que Karlita, con lo inquieta que es, esté ahora tan triste y encima tenga que pasársela encerrada todo el día. Pero es de esas cosas que una piensa y sabe que es por gusto, de nada sirve lamentarse. Como a las ocho ya estaba más calmada la venta porque todos andaban en el baile. Le dije al de a la par: «Cuídeme aquí en lo que voy al baño».

***

Tal vez fue porque no me hinqué a la par de mi hija y de mi nieta que me pasó lo que me pasó. Tal vez solo me tocaba. Tal vez no, pero ellos me adelantaron; ellos, los que me hallaron en el camino y me sacaron del pueblo y después me vinieron a tirar aquí, en el predio que da a la entrada. Aunque hubiera gritado, ¿quién se iba a dar cuenta entre tanta cumbia? No me acuerdo quién me arregló las manos y las piernas. No sé a quién se le ocurrió taparme. Pero le agradezco. Debe ser feo verle la muerte en la cara a una vieja como yo.

***

Escucho a Ana pedirle al policía que si las pueden acompañar a la casa, que las dejen subir un par de cosas al carro y que las lleven lejos, lejos, adonde sea. Ana nunca entendió que no se puede correr así nomás, sin saber para dónde va uno. ¿Qué va a ser de ellas? Ana empieza a gritar: «¡¿Que no ve que me la mataron?! ¡¿Que no ve que ahora nos van a matar a nosotras?!». La gente la mira desde los carros detenidos por la trabazón. El policía le pide que se calme, que está asustando a los turistas. Ana sigue llorando abrazada a la niña, pero ya no grita: «Llévenos lejos, por favor, se lo ruego, llévenos adonde no nos sigan». El policía la ignora, como me ha ignorado a mí, tal vez para él las dos estamos muertas.